Pop-up-Radweg Friedrich-Ebert-Straße

Auf der Friedrich-Ebert-Straße / Mühlenstraße in Recklinghausen wurde vom Schlaufenkreisel am Hittorf-Gymnasium bis zur Querstraße ein so genannter Pop-up-Radweg installiert. Kreis und Stadt Recklinghausen testeten dort ein Jahr lang, ob die Maßnahme funktioniert und die Strecke für Radfahrer attraktiver und sicherer macht.

Auf der Friedrich-Ebert-Straße / Mühlenstraße in Recklinghausen wurde vom Schlaufenkreisel am Hittorf-Gymnasium bis zur Querstraße ein so genannter Pop-up-Radweg installiert. Kreis und Stadt Recklinghausen testeten dort ein Jahr lang, ob die Maßnahme funktioniert und die Strecke für Radfahrer attraktiver und sicherer macht.Die Kreisverwaltung ist zuständig für den Bereich von der Rietstraße bis zur Querstraße, die Stadtverwaltung für den Teil von der Rietstraße bis zum Schlaufenkreisel.

Fragen und Antworten

Warum wurde der Pop-up-Radweg installiert?

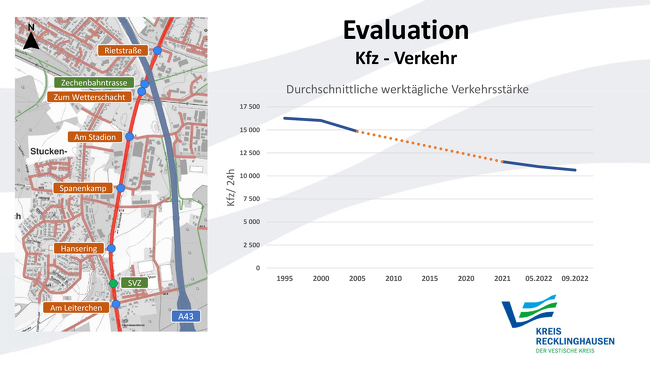

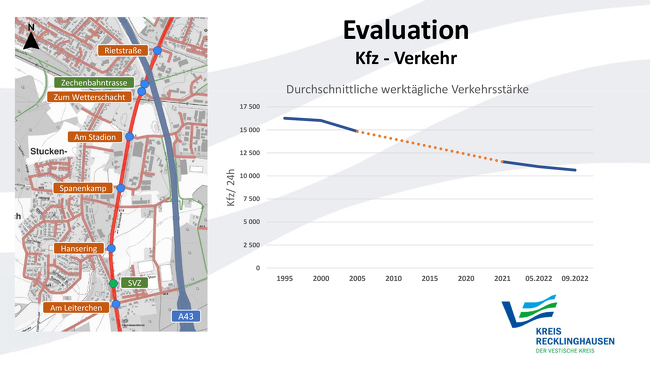

Die Verkehrswende ist wichtig für den Klimaschutz. Es geht darum, attraktivere Angebote für den Radverkehr zu schaffen und dadurch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Verkehrszählungen an der Friedrich-Ebert-Straße haben gezeigt, dass die Vierspurigkeit nicht notwendig ist. Darum wurde der politische Beschluss gefasst, an der Straße ein Jahr lang zu testen, ob eine Fahrspur für den Kraftverkehr ausreicht, so dass auf dieser Nord-Süd-Achse ein besseres und vor allem sicheres Angebot für Radfahrer entstehen kann.

Der Kreis Recklinghausen möchte in unterschiedlichen Bereichen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Der Kreistag hat eigens dafür ein Klimaschutzkonzept beschlossen und der Verwaltung für die nächsten Jahre als ständige Aufgabe mitgegeben.

Bei dem Pop-up-Radweg handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Recklinghausen und der Kreisverwaltung. Das liegt auch an der besonderen Aufteilung der Strecke: Die Friedrich-Ebert-Straße, in Richtung Innenstadt dann Mühlenstraße, ist aus Süden kommend bis zur Kreuzung Rietstraße eine Kreisstraße. Von der Rietstraße bis zum Schlaufenkreisel ist die Stadt Recklinghausen Eigentümer.

Für solche Pilotprojekte wird ein Zeitraum von einem Jahr empfohlen. Auf diese Weise lässt sich feststellen, welche Auswirkungen die unterschiedlichen Witterungen auf das Nutzungsverhalten haben. Außerdem dauert es erfahrungsgemäß eine Weile, bis sich die Verkehrsteilnehmer an derartige Veränderungen gewöhnt haben und eine fundierte Bewertung vornehmen können.

Erst nach Ablauf der Testphase und auf Grundlage der Erkenntnisse des Verkehrs-Versuchs wird entschieden, wie das weitere Vorgehen bei der Friedrich-Ebert-Straße ist. Der ergebnisoffene Pop-up-Radweg soll wichtige Aussagen darüber treffen, ob eine geänderte Verkehrsführung an dieser Stelle möglich ist.

Warum wurde die Friedrich-Ebert-Straße ausgewählt?

Das Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz NRW hat zum Ziel, dass ein Radverkehrsanteil von 25% erreicht wird. Dies kann natürlich nur gelingen, wenn es hierfür auch eine entsprechend Radverkehrs-Infrastruktur gibt.

Für den Verkehrsversuch wurde eine Straße gesucht, die einen erheblichen Sanierungsbedarf und abnehmende Verkehrszahlen hat, deren Querschnitt sehr großzügig ist und bei dem der Kreis baulich auf jeden Fall in absehbarer Zeit tätig werden muss.

Diese Anforderungen hat die Friedrich-Ebert-Straße erfüllt. Hier hat der Kreis die Chance gesehen, eine Straßenaufteilung zu testen, die zukünftig den Maßstab für weitere Straßen mit dem Mix aus verschiedenen Mobilitätsformen, im Schwerpunkt Rad- und Autoverkehr, setzen soll.

Diese Anforderungen hat die Friedrich-Ebert-Straße erfüllt. Hier hat der Kreis die Chance gesehen, eine Straßenaufteilung zu testen, die zukünftig den Maßstab für weitere Straßen mit dem Mix aus verschiedenen Mobilitätsformen, im Schwerpunkt Rad- und Autoverkehr, setzen soll.

Auf dieser Grafik ist deutlich zu erkennen, dass die Verkehrsströme auf der Friedrich-Ebert-Straße in den vergangenen Jahren kontinuierlich und signifikant abgenommen haben. Dies war ein wichtiges Kriterium, um die Straße als Pop-up-Radweg in Betracht zu ziehen.

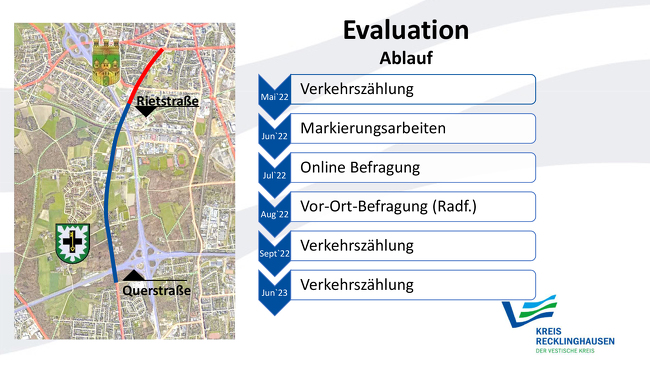

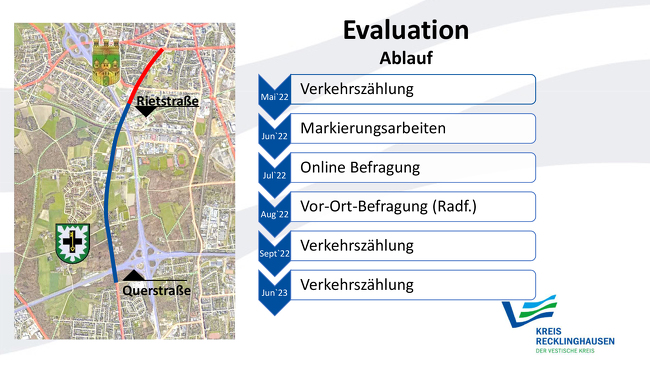

Evaluation und Datenerhebung

Grundlegende Erkenntnisse über den Testversuch sollte das Nutzungsverhalten der Verkehrsteilnehmer liefern. Ein besonderes Kriterium war dabei die Frage, ob durch ein verbessertes Angebot bei Radwegen sich der Anteil an Radfahrern auf der 2,4 km langen Strecke erhöht. Ebenso war das direkte Feedback der Verkehrsteilnehmer und Anwohner von besonderer Bedeutung.

Gezählt wurde von 6 bis 10 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Die Kameras haben dabei Krad/ Pkw, Bus, Lkw, Lastzug, Räder auf dem Gehweg und Räder auf dem Radfahrstreifen erfasst. Ebenso wurden eine Stauüberwachung und Verkehrsbeobachtung durchgeführt.

Mit der Durchführung der Evaluation und Datenerhebung hat die Kreisverwaltung das Gutachterbüro PVT Essen, Planungsbüro für Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung GmbH, beauftragt. Für die Verkehrszählung und Verkehrsbeobachtung sind spezielle Kameras der Firma MIOVISION zum Einsatz gekommen. Durch diese technische Erfassung aller Verkehrsteilnehmer konnten stromfeine Verkehrsbelastungen abgeleitet werden.

Gezählt wurde von 6 bis 10 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Die Kameras haben dabei Krad/ Pkw, Bus, Lkw, Lastzug, Räder auf dem Gehweg und Räder auf dem Radfahrstreifen erfasst. Ebenso wurden eine Stauüberwachung und Verkehrsbeobachtung durchgeführt.

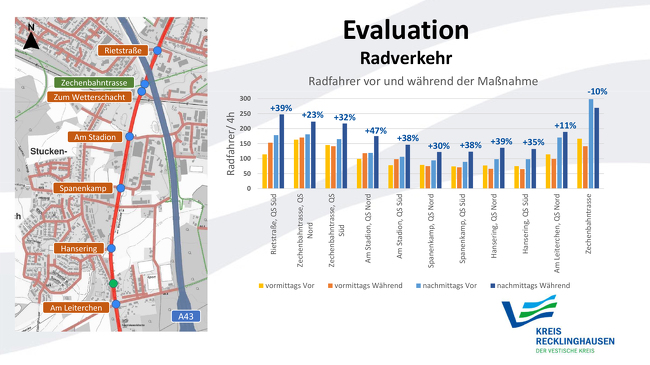

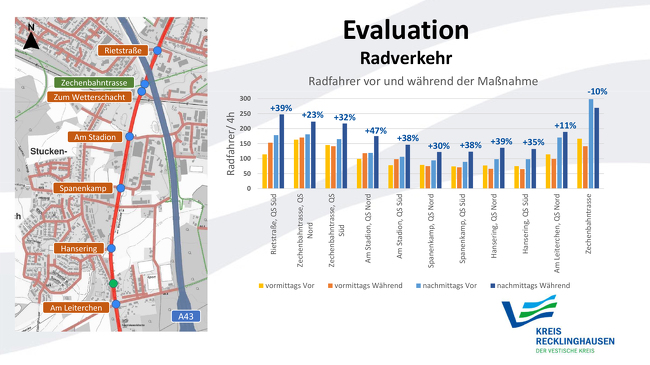

Evaluation Radverkehr

Die Grafik zeigt das geänderte Nutzungsverhalten der Radfahrer auf dem Pop-up-Radweg. Nicht enthalten in der Erfassung sind Radfahrer, die den Pop-up-Radweg nur gequert haben.

Mit der Durchführung der Evaluation und Datenerhebung hat die Kreisverwaltung das Gutachterbüro PVT Essen, Planungsbüro für Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung GmbH beauftragt. Für die Verkehrszählung und Verkehrsbeobachtung sind spezielle Kameras der Firma MIOVISION zum EInsatz gekommen. Durch diese technische Erfassung aller Verkehrsteilnehmer konnten stromfeine Verkehrsbelastungen abgeleitet werden.

Gezählt wurde von 6 bis 10 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Die Kameras haben dabei Krad/ Pkw, Bus, Lkw, Lastzug, Räder auf dem Gehweg und Räder auf dem Radfahrstreifen erfasst. Ebenso wurde eine Stauüberwachung und Verkehrsbeobachtung durchgeführt.

Die Verkehrszählung ist noch nicht abgeschlossen. Sobald die gesamte Evaluation vorliegt, wird diese veröffentlicht.

Gezählt wurde von 6 bis 10 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Die Kameras haben dabei Krad/ Pkw, Bus, Lkw, Lastzug, Räder auf dem Gehweg und Räder auf dem Radfahrstreifen erfasst. Ebenso wurde eine Stauüberwachung und Verkehrsbeobachtung durchgeführt.

Die Verkehrszählung ist noch nicht abgeschlossen. Sobald die gesamte Evaluation vorliegt, wird diese veröffentlicht.

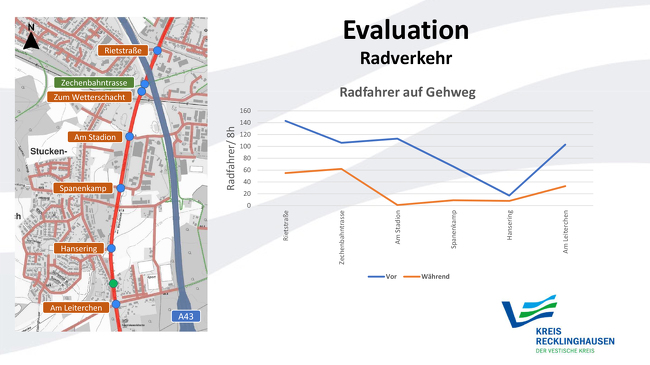

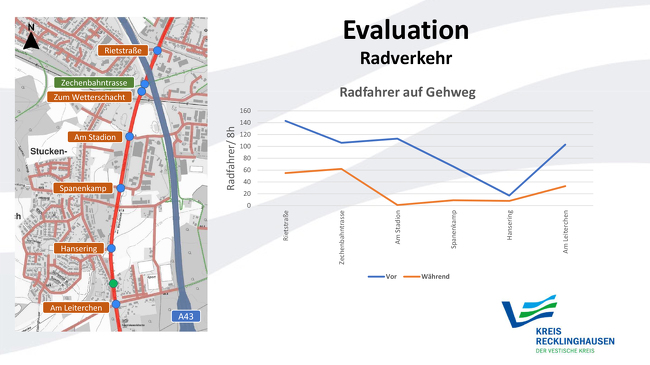

Der Versuch hat ebenfalls gezeigt, dass das Radfahren auf dem Gehweg abgenommen. Dies ist ein Indiz dafür, dass durch den Pop-up-Radweg das Sicherheitsgefühl zugenommen hat. Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr müssen nach der Straßenverkehrsordnung weiterhin den Gehweg nutzen.

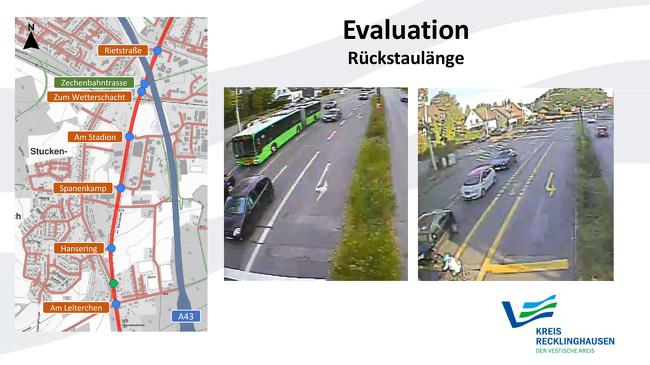

Evaluation Rückstaulänge

Neben den Verkehsteilnehmern wurden über die Kameras auch Rückstaulängen erfasst. Hierbei ist eine geringe Zunahme in der Rückstaulänge zu erkennen. Es entstehen aber keine „Überstauungen“. Die Fahrzeuge können noch in der selben Grünphase die Kreuzung passieren.

Lediglich in der Rietstraße müssen vereinzelt Fahrzeuge die nächste Grünphase abwarten, dies war aber bereits vor der Maßnahme so. Hier soll eine verkehrsabhängige Schaltung der Ampelanlage zu einer Verbesserung führen.

Das Bild zeigt links eine Aufnahme vom 10.05.22, 7:20 Uhr (vor Radweg) sowie eine Aufnahme vom 22.09.22 8:55 Uhr (während Radweg).

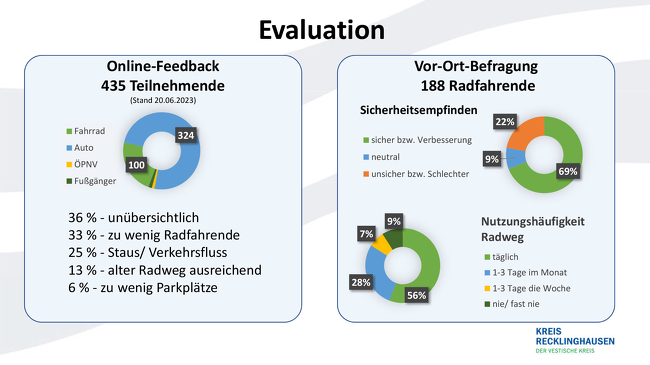

Evaluation Feedback und Befragung

Ein vergleichbares Projekt hat es in dieser Dimension für die Kreisverwaltung noch nicht gegeben. Dieser Prozess hat daher ausdrücklich auch davon gelebt, welche Rückmeldungen, welches Feedback die Kreisverwaltung von allen Beteiligten bekommt. Sei es von Anwohnern, Fußgängern, Autofahrern und Radfahrern. Alle Stimmen waren und sind gleichermaßen von Bedeutung.

Um ein besseres Meinungsbild zu erhalten, hat der Kreis sowohl online wie auch vor Ort eine Befragung der Verkehrsteilnehmer durchgeführt.

Direkte Verbesserungsmaßnahmen

Der Kreis Recklinghausen hat von Beginn an erklärt, dass Pop-up-Radweg ein Live-Experiment ist, bei dem Anregungen und Kritik für den gesamten Prozess von besonderer Bedeutung sind.

Der Versuch hat ausdrücklich auch davon gelebt, welche Rückmeldungen, welches Feedback wir von allen Beteiligten bekommen. Sei es von Anwohnern, Fußgängern, Autofahrern und Radfahrern. Alle Stimmen waren und sind für uns gleichermaßen von Bedeutung.

Die Kreisverwaltung wollte frühzeitig wissen, was besser gemacht werden kann, bevor etwas gebaut wird und Fehler nicht mehr korrigiert werden können.

Dazu zählten:

- mehr Stellplätze am Kloster

- bessere Linksabbiegerführung "Zum Wetterschacht"

- Demarkierung der weißen Markierung für mehr Übersichtlichkeit

- Verkehrsabhängige Steuerung aller Ampelanlagen "Am Leiterchen": Alles-Rot-Schaltung von 20- 6 Uhr

- bessere Linksabbiegerführung "Zum Wetterschacht"

- Demarkierung der weißen Markierung für mehr Übersichtlichkeit

- Verkehrsabhängige Steuerung aller Ampelanlagen "Am Leiterchen": Alles-Rot-Schaltung von 20- 6 Uhr

Nach einer Expertenbegehung am 21.07.23 unter Beteiligung von Landrat, Bezirksregierung, Polizei, Kreis- und Stadtverwaltung wurden zudem folgende Maßnahmen vereinbart, die kurzfristig umgesetzt oder verbessert werden sollen:

- Parksituation/ Verkehrsführung vor dem Kloster/ Kindergarten

- Einmündungsbereiche Wetterschacht/ Stadion

- Verkehrsführung zwischen Rietstraße und Mühlenstraße

- Einmündungsbereiche Wetterschacht/ Stadion

- Verkehrsführung zwischen Rietstraße und Mühlenstraße

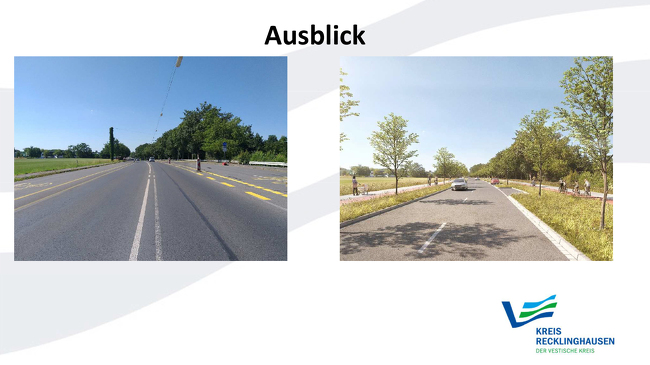

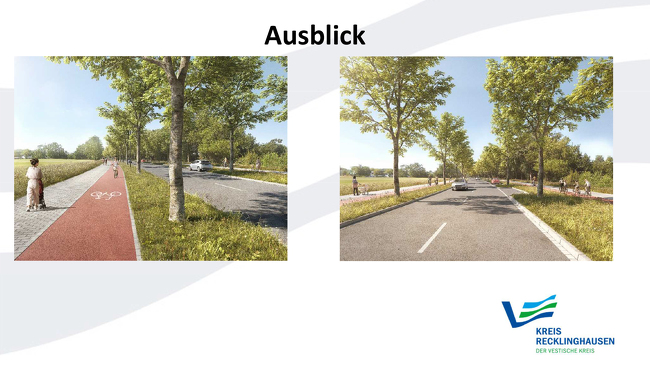

Was ist das Ziel?

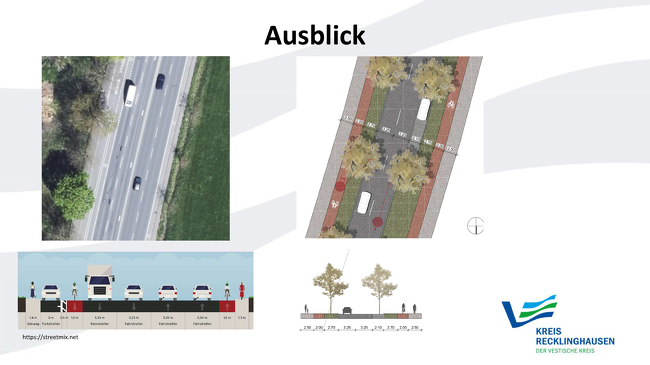

Die Friedrich-Ebert-Straße hat einen sehr hohen Sanierungsbedarf. Neben kurzfristigen Verbesserungsmaßnahmen bei der Asphaltdecke ist das Ziel, die Straße umfangreich zu sanieren. Dabei bietet sich die Gelegenheit, die Strecke grundlegend neu zu gestalten. Hierfür sollte der Pop-up-Radweg wichtige Erkenntnisse liefern. Der Vorschlag der Kreisverwaltung: Die künftige Friedrich-Ebert-Straße bekommt eine getrennte und ausreichende Verkehrsführung für Fußgänger, Rad- und Autofahrer. Zudem sollen ein Teil der bisherigen Flächen entsiegelt, die Entwässerung modernisiert und Bäume gepflanzt werden, um den Alleen-Charakter zu stärken.

Visualisierung Feja + Kemper Architekten Recklinghausen

Wie geht es nach der Testphase weiter?

Die Ergebnisse des Versuchs haben gezeigt, dass eine Reduzierung von vier auf zwei Spuren aufgrund der geringeren Verkehrsbelastung möglich ist. Die Erkenntnisse der Testphase werden nun in den politischen Gremien des Kreistages vorgestellt. Die Verwaltung wird demnach vorschlagen, die aktuelle Verkehrsführung dauerhaft einzurichten. Mindestens solange, bis die Straße saniert und neugestaltet wird.

Folgt der Kreistag dem Vorschlag der Verwaltung, gilt grundsätzlich: Die gelben Markierungen auf der gesamten Strecke werden in weiß umgewandelt. Dies soll auch dazu beitragen, dass die Streckenführung übersichtlicher wird.

In den einzelnen Abschnitten werden wir aufgrund der Anregungen und Hinweise – nicht zuletzt aus dem Verkehrsexperten-Termin mit Kreis- und Stadtverwaltung, Polizei und Bezirksregierung einzelne Anpassungen vornehmen:

Auf Wunsch der Bezirksregierung Münster wird eine Roteinfärbung der Wartetaschen für Radfahrer vor den Ampelanlagen, der Radfahrfurten sowie die Linksabbiegerfahrstreifen für Radfahrer erfolgen.

Am Kloster / Heilpädagogischen Kindergarten wird die Kreisverwaltung den Sicherheitstrennstreifen zwischen Parkständen und Radweg vergrößern.

Am Stadion wird eine separate Linksabbiegespur eingerichtet und die Radfahrenden über die dortige Mittelinsel geführt.

Die Straße zum Wetterschacht erhält eine großzügige Linksabbiegespur.

Darüber hinaus findet eine abschnittsweise Aufhebung der durchgezogenen Mittelmarkierung statt um langsamere Fahrzeuge überholen zu können.